编者按

为进一步弘扬教育家精神,充分发挥典型示范引领作用,传递榜样力量,学校启动2025年教师楷模、最美教师、优秀教师、优秀教育工作者及最美辅导员评选工作,旨在挖掘教育教学一线先进典型、树立标杆,激励广大教职工以榜样为镜、向先进看齐。

学校官网、官微开设“弘扬教育家精神 感受榜样力量”专栏,持续聚焦优秀教师典型事迹,讲述他们扎根教学科研、深耕育人一线的动人故事,全方位展现内医大教师队伍的良好精神风貌。

十五年深耕一线,

贯通“临床-科研-转化”,

打造肿瘤学“四强人才”培养范式

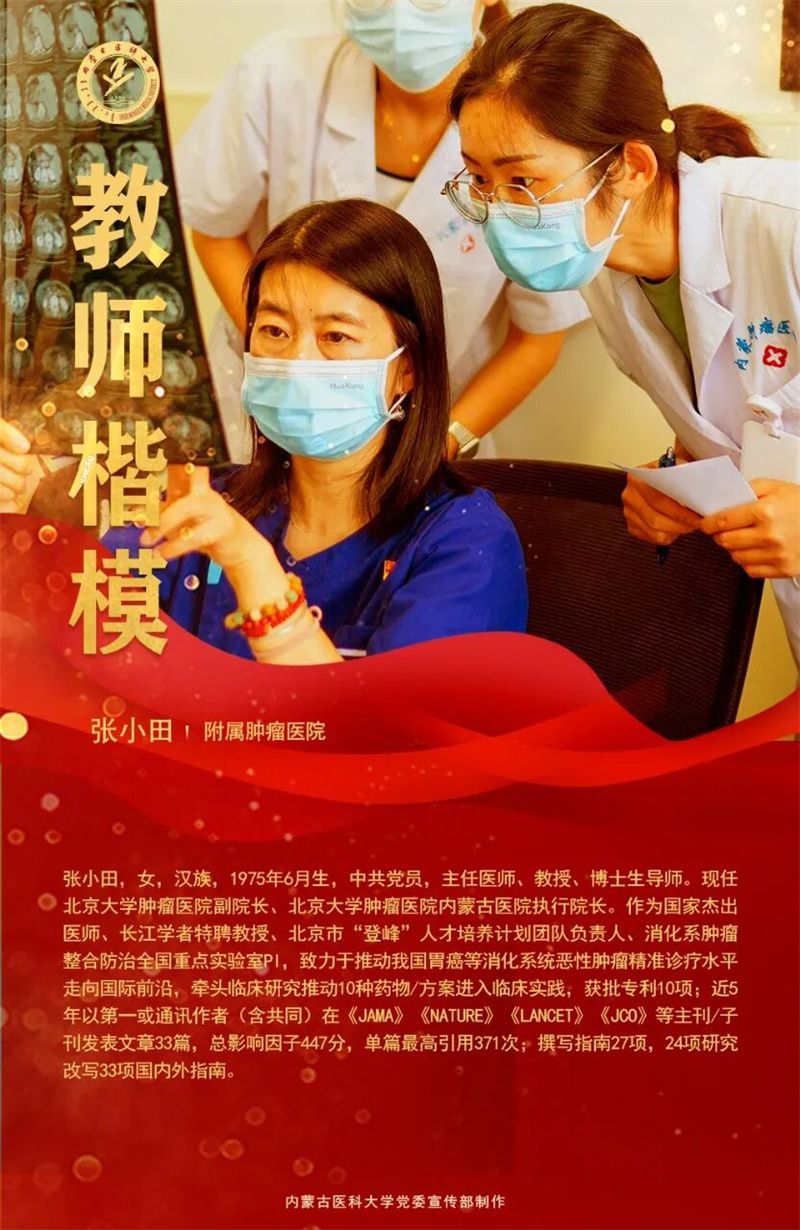

张小田老师15年坚守临床肿瘤学教育一线,对标“四有”好老师与“四个引路人”,秉持“以思政教育为根基、以前沿技术平台为支撑、以实践推动理论创新”的理念,系统构建“兼具创新潜质、具备交叉素养、胜任临床岗位、富于转化思维”的复合型肿瘤学“四强人才”培养体系。在担任北京大学肿瘤医院内蒙古医院首任及现任执行院长期间,她推动该体系在自治区落地生根、见行见效。

体系模式齐创新,实践育人守初心。张小田老师从本科抓起,贯通本科-硕士-博士全链条,构建以“临床-科研-转化”为主线的贯通式培养体系;实行“门诊跟诊、基础实验、生信训练、组会汇报”四轨并行,形成“临床队列分析→高通量数据挖掘→基础实验验证→临床试验验证”的闭环证据链。

张小田老师主持/申请北京大学医学部教学项目5项,并作为负责人之一创立为期6年的肿瘤专科医师一体化培训体系(2年临床基础+1年专科基础+1年专科通识+2年专科培训)。同时,建设3个国家级重大育人平台。开发并主讲《消化道肿瘤》《肿瘤临床研究的实践》两门课程,打破亚专科壁垒,坚持以学生为主体、以疾病为中心,先后获评国家级与校级精品课程。

扎根北疆担使命,教学同质化见实效。围绕国家区域医疗中心建设需求,张小田老师主持北京大学医学部“国家肿瘤区域医疗中心项目教学同质化影响因素和评价体系研究”,在内蒙古自治区建成“北京大学肿瘤医院内蒙古医院教学同质化管理体系”,打造高层次肿瘤人才培养基地。同时,她以身作则带动8名北京大学肿瘤医院专家招收13名内蒙古医科大学硕士研究生,推动学科与人才“双轮驱动”。在其感召下,已有二十余位北京大学研究生扎根北疆参与区域医疗中心建设,服务国家重大民生需求。

立德树人显成效,特色育人结硕果。近5年,张小田老师在北京大学、内蒙古医科大学累计授课184学时/1323人次,临床带教235学时/3849人次;指导博士研究生14人、硕士研究生12人;主编、参编教材31部。其学生获国家奖学金等各类奖励近40人次。面向执业医师能力同质化,基于6年一体化培训模式,截至2021年,已在北京市培训住院医师655人,90%以上进入三甲及省级医院,显著提升区域肿瘤规范化诊治水平。

具体案例见成效。在具体育人实践中,成效尤为鲜明。2012级博士生葛赛在达到“四强人才培养体系”标准后,主动奔赴北京大学肿瘤医院内蒙古医院,并在张小田导老师指导下,平移北京大学临床研究管理制度,搭建“北京-内蒙联合线上查房及疑难病例讨论平台”,带动科室收治患者数同比提升88.9%;协助创立全国首个罕见肿瘤病区并担任负责人,推动区域学科体系由“有”向“优”跃升。实现个人成长与区域能力跃升的同频共振,将人生价值深度嵌入国家抗肿瘤事业版图。

从理念到路径、从平台到案例,张小田老师以系统化设计与精细化落实,将价值塑造与能力建构融为一体:既实现了高质量的人才供给,也形成了可复制、可评价、可持续的区域推广样板。面向未来,她将继续完善“复合型肿瘤学四强人才培养体系”,推动更多青年才俊在“临床-科研-转化”的良性循环中成长成才,以实干与创新为人民健康筑牢坚实屏障。

以爱为炬,以知为灯,

在教学和实践中传递责任与温度的思考

张小田老师常对同事说:“今天的学生,明天很可能就是给我们看病的人。把他们培养好,是最重要的事。”这不是口号,而是她作为中共党员、临床医生与医学教育工作者的日常选择与长期承诺。

临床是根:看好病,才有“教”的底气。作为消化道肿瘤专科医生,她始终把“看好病”放在第一位。临床一线的每一次门诊与查房,都是课堂。只有把复杂、疑难、前沿的问题真正解决,才能把最新证据与可操作的经验带回课堂,转化为学生“听得懂、用得上、做得出”的能力训练。

教学为本:让科研与教学“同频共振”。教学不只是“知识堆砌”,而是“能力结构”的持续塑形——临床推理、循证思维、人文沟通与团队协作缺一不可。科研方面,她长期从事胃癌精准诊疗的临床与转化研究;教学方面,她把研究中的问题意识、方法范式与质量标准拆解为可训练、可评价的教学环节,形成“以临床问题为牵引、以科研方法为抓手、以患者结局为导向”的培养闭环。

直面“卷”:把压力转化为能力。资源增多、竞争加剧是常态。医学对人的要求是“全维度”的:不止成绩,更包括抗压性、专注力与稳定的职业价值观。她常对学生说:先弄清楚你是否真正理解“医生”的职业属性,也是否真正理解自己;在此基础上,理性选择是否走上临床一线。医生未必需要“十足的聪明”,但必须具备持续学习与抗挫折的能力。

有“温度”,更要有“硬度”。对患者要有温度,对疾病要有硬度。温度,是基于理解与同理的沟通与安慰;硬度,是在重大决策与技术责任面前的专业担当。医学生应充分预期现实挑战:生死抉择并不容易,年轻医生也未必总被完全理解。越在此时,越要坚持专业为本,守住伦理底线,精进沟通技巧。

她说,“医学之路并不容易。但只要我们在成长中被更多‘温暖与明亮’照亮,这条路仍值得选择,更值得坚守。愿与学校的老师和同学们一道,把临床一线当课堂,把患者结局当考题,把团队当底气,培育更多‘有温度、有硬度’的好医生。”

稿件来源 :教师工作部(教师发展中心) 图片设计 :宣传部 编辑:刘莎 复审:赛音德力格尔、姜玉霞 终审:安志新

蒙公网安备15010302000545号

蒙公网安备15010302000545号