编者按

为进一步弘扬教育家精神,充分发挥典型示范引领作用,传递榜样力量,学校启动2025年教师楷模、最美教师、优秀教师、优秀教育工作者及最美辅导员评选工作,旨在挖掘教育教学一线先进典型、树立标杆,激励广大教职工以榜样为镜、向先进看齐。

学校官网、官微开设“弘扬教育家精神 感受榜样力量”专栏,持续聚焦优秀教师典型事迹,讲述他们扎根教学科研、深耕育人一线的动人故事,全方位展现内医大教师队伍的良好精神风貌。

医教同频 —— 以初心筑就

北疆医学育人之路

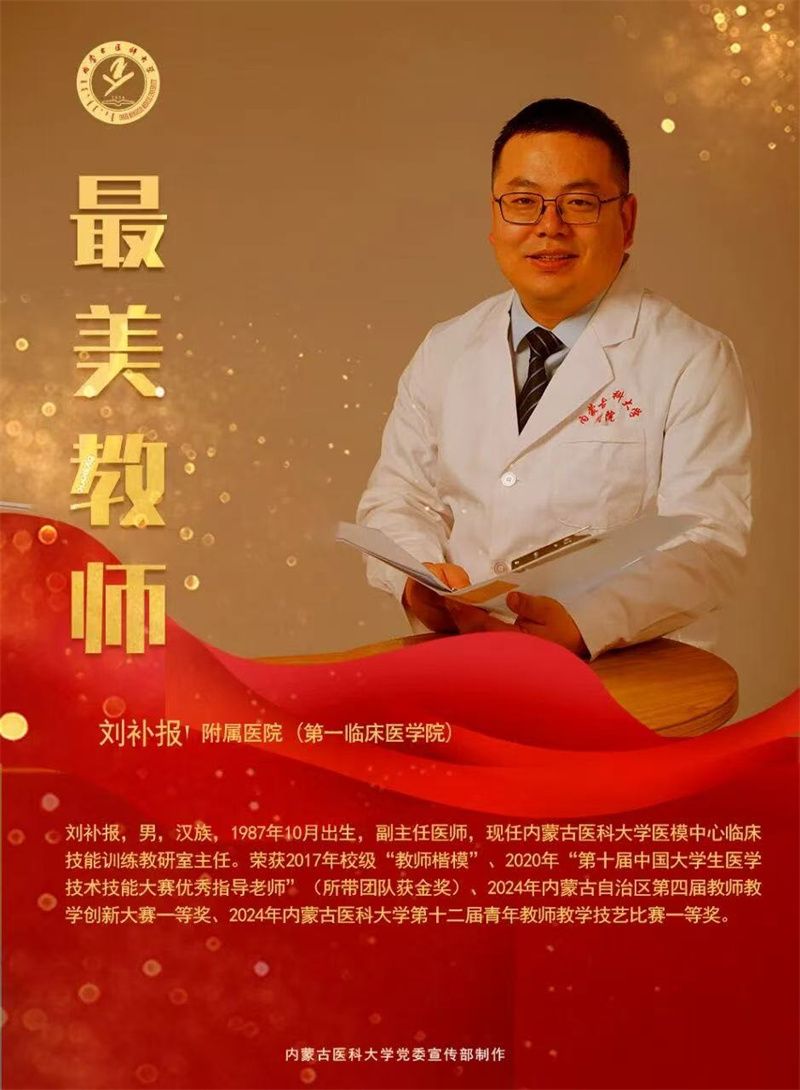

“急诊室是生死竞速的战场,实训室是医者成长的摇篮,两个阵地,我都不能退。” 这是刘补报老师从医执教十载的信条。

在急诊外科,他是守护生命的“急先锋”,累计接诊危重患者超700例、主刀急腹症微创手术800余台,曾在一次深夜急救中,连续奋战6小时,成功从死神手中抢回急性腹膜炎患者;而转身走进实训室,他又成了匠心育人的“领航者”。他深知临床技能对医学生的重要性,首创“阶梯式技能实训体系”,把急诊室里的真实病例拆解成教学模块——比如将复杂的清创术,结合马王堆《五十二病方》记载的古代清创智慧、华佗“刮骨疗毒”的典故,转化为“历史溯源 + 实操演练”的课程,既教学生技术,又厚植文化自信。

2020年,在备战第十届中国大学生医学技术技能大赛时,他白天坐诊急诊室,晚上泡在实训室陪学生打磨临床技能。有学生对腹腔镜操作不熟练,他便自制简易模型,手把手演示角度控制,常常忙到凌晨。最终,他指导的学生团队一举斩获全国金奖。

作为教研室主任,他大力推动青年教师成长。2024年冲击自治区教学创新大赛时,他带领团队逐字打磨教案、优化课件,甚至陪年轻教师模拟授课到深夜,反复纠正细节:“讲台和手术台一样,容不得半点敷衍。”最终团队夺得一等奖,创学校参赛最佳成绩。

十年间穿梭于急诊室与实训室,他愈发明白:医学教育从来不是“教技术” 这么简单,而是要让“救死扶伤” 的初心,在传承中扎根。

急诊室里的每一次抢救,都是最生动的教学案例——当看到患者因及时救治转危为安,学生更能懂“快一秒多一分希望”的重量;而实训室里的每一次演练,都是为急诊战场储备力量,只有把基础技能练到“肌肉记忆”,未来才能在生死关头不慌不乱。他始终相信,好的医学教师,既要会拿手术刀,更要手握教鞭,让临床经验变成教学养分,才能让学生少走弯路。

同时,医学教育不能缺少“温度”与“根脉”。在《清创术》教学中融入古代医学智慧,在技能训练时讲苏炳添勤学苦练的故事,不是刻意加“思政元素”,而是想让学生知道:学医不仅要技术过硬,更要懂敬畏——敬畏生命,也敬畏先辈们留下的医学财富;要敢担当,既担得起患者的信任,也担得起医学传承的责任。

如今看到学生们在临床岗位上独当一面,他便觉得所有的付出都值得。医教这条路,没有终点,他会继续在北疆这片土地上,守护生命,点亮星火。

从课堂到病房

从科研到育人

践行教育与医者初心

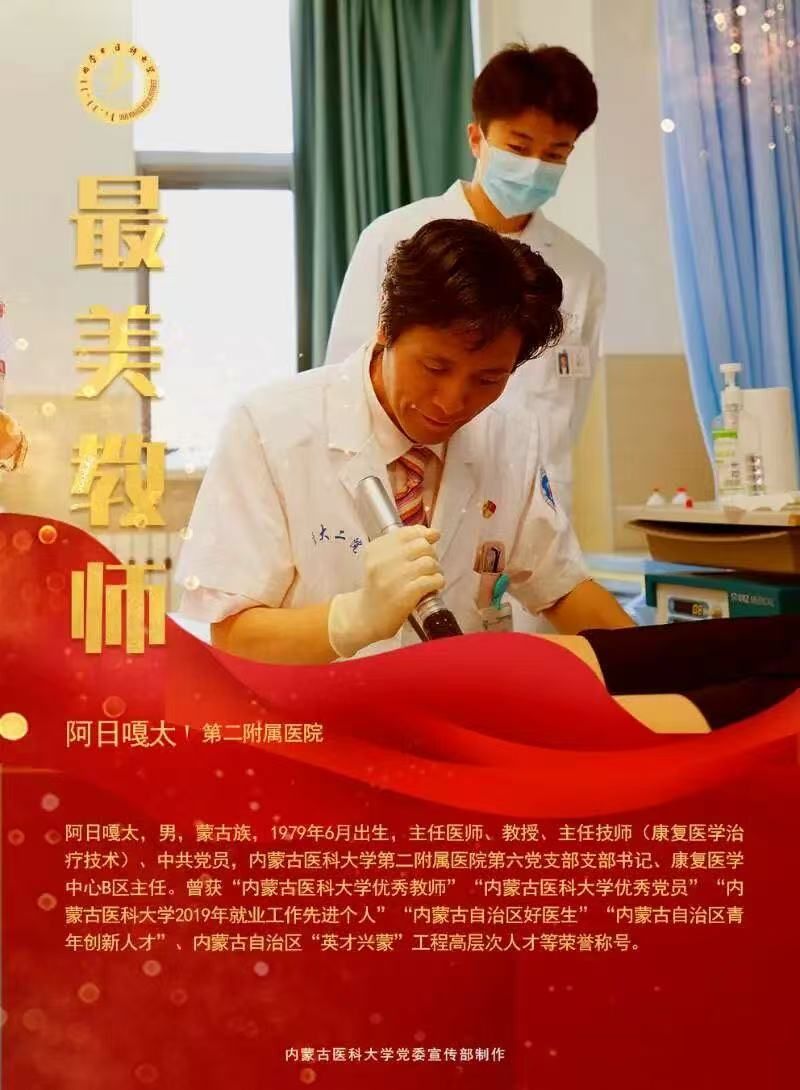

参加教学工作19年,阿日嘎太老师先后承担了学校蒙医传统疗法方向硕士研究生、博士研究生和康复治疗学本科班的专业课程。 2017年,作为康复教研室主任和康复治疗学专业负责人,完成了教育部本科教学水平评估相关工作,培养了多名优秀的康复治疗师。作为硕士研究生导师,共计招生18名硕士研究生。荣获学校青年教师大赛优秀奖1项,学校第二附属医院青年教师大赛二等奖 1 项。

在做好医疗和教学工作的同时,阿日嘎太老师也非常注重科研工作,先后主持国家自然科学基金2项,全国临床医药专项基金1项,内蒙古自治区自然科学基金1项,内蒙古自治区卫生健康委员会课题2项,内蒙古自治区协同创新培育中心项目1项。参与国家自然科学基金3项,参与省部级课题30余项。SCI收录论文1篇,国家和省级论文20余篇,参编著作10部。获国家级发明专利2项,获华夏医学奖二等奖1项,中国康复医学会科学技术奖一等奖1项。

他始终把美国医生特鲁多的墓志铭——“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰”作为座右铭,在为患者解除病痛、改善身体功能的同时,更加注重患者的心理状态,安慰和鼓励患者,使他们树立信心。在给学生传授知识的同时,更加注重对学习能力和为人处世方面的培养。他秉承着“授人以鱼不如授人以渔”的教学理念,利用启发式教学,鼓励学生自己多思考,多研究适合自己的学习方法。他既没有惊天动地的豪言壮语,也没有可歌可泣的感人事迹,他有的是一颗对工作和学生无比热爱的赤诚之心,用自己的言行在平凡的岗位上书写着不平凡的人生历程。他的敬业精神感召着身边的每一个人。

从一个平凡的医者

到一个普通的教师

初心如磐:以 “育人为本” 锚定教学方向

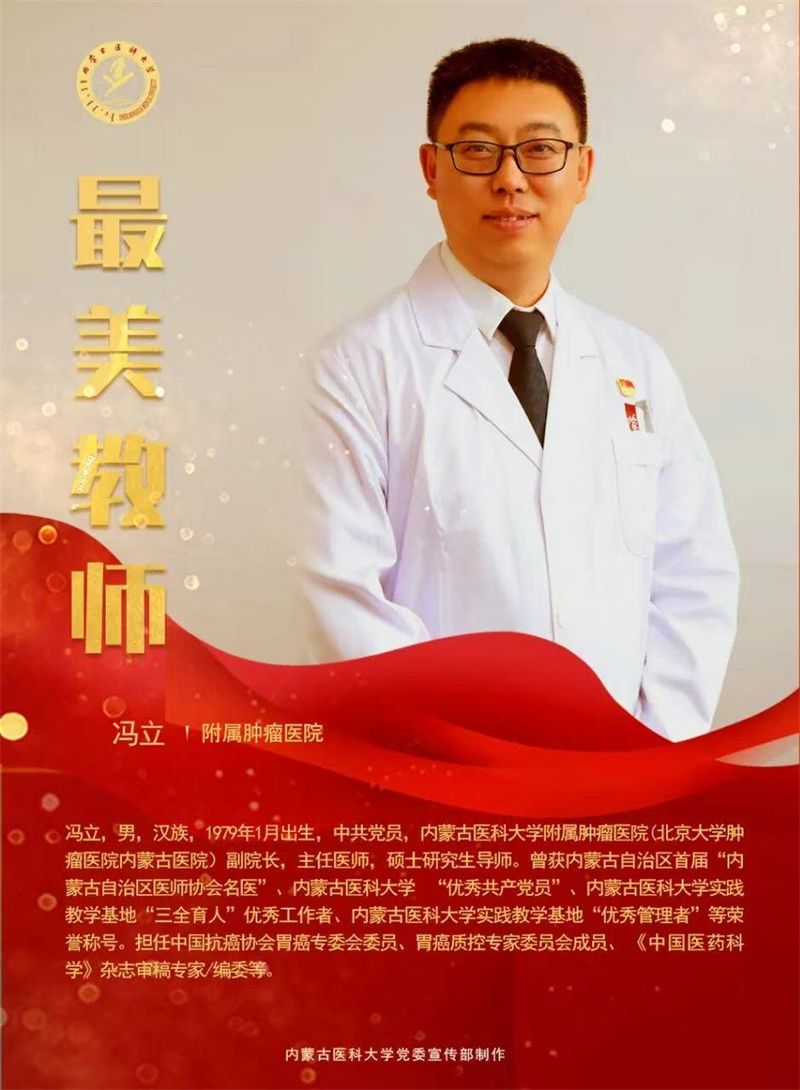

从医22年任教20年,冯立老师始终以“教书育人”为初心,把“育人为本”的理念贯穿医学教育工作全程。在肿瘤防治领域深耕多年的他,深知医学人才培养对行业发展的重要性,因此始终坚持 “医者仁心”与“师者匠心”的双重坚守——既以精湛医术守护患者生命,更以严谨态度培育医学生。日常教学中,他每年系统承担外科学理论授课与临床实习带教任务,指导数名外科学硕士研究生;面对学生,他从不止步于知识传授,更注重将肿瘤防治的临床经验、职业精神融入教学,用“理论奠基、实践强能”的双轨模式,为学生搭建“从课堂到病床”成长桥梁,以初心锚定医学教学的核心方向。

匠心育人:以“精准培育”结出桃李硕果

在教学实践中,他始终以高标准打磨教学细节,用“匠心”诠释对医学教育的敬畏。为培养学生的临床思维与实操能力,他会俯身示范手术操作的每一个关键步骤,会带领学生深入分析复杂肿瘤病例的诊疗逻辑。他坚信,医学教学的深层含义,是让学生不仅“学会技术”,更“懂得责任”。在他的耐心指导培育下,多名学生在内蒙古自治区级医学技能竞赛中多次获得佳绩,成长为“懂理论、会实践、能攻坚”的医学后备力量,他培养的研究生也在自治区内多家医院成为临床骨干。这份“桃李芬芳”的答卷,正是他坚守育人初心的最佳见证。2024 年荣获内蒙古医科大学实践教学基地“三全育人”优秀工作者称号。

赋能教学:以“学科科研”筑牢育人根基

他深知,优质的医学教学离不开学科建设与科研创新的支撑,他始终以“强学科、促科研”为抓手,为教学搭建坚实平台。作为项目主持人,他牵头申报并圆满完成内蒙古呼和浩特市公立医院高质量发展与示范项目——消化道肿瘤重点专科建设项目。主持省级科普项目1项、厅局级及校级项目5项。将肿瘤MDT诊疗模式、结直肠NOSES术式、外科快速康复、营养治疗等临床理念与技术转化为教学案例,让教学内容始终与行业发展同频。

承师遗志:以“坚守传承”续写教育新篇

他师从内蒙古医科大学外科学董培德教授,秉承老师遗志“在发展专业的同时,一定要将手艺传下去”。他把老一辈师者的教诲铭记心上,把发展胃肠肿瘤外科学专业作为毕生事业,在熟练掌握外科腹腔镜技术的同时学习手术机器人的操作,教学相长。2022年,当选内蒙古自治区首届“内蒙古自治区医师协会名医”;2023年,因在实践教学管理中的突出表现,获评内蒙古医科大学实践教学基地优秀管理者。面对荣誉,他始终将其视为“对育人初心的肯定”,而非终点。未来,他将继续以肿瘤防治临床需求为教学导向,以科研创新为教学动力,坚守教书育人的初心,续写更多温暖而有力的篇章。

立德树人,做医学教育的

改革先锋

“医学教育要像手术一样精准,像治病一样用心。”这是王艳婷老师常挂在嘴边的话。在临床教学中,她创新地将"翻转课堂"模式引入妇产科教学,主持的自治区教育科学"十四五"规划课题《翻转课堂对临床医学见习生自我效能感的影响研究》取得显著成效,学生临床思维能力和自我效能感获得提升。

她注重因材施教,因课施教,针对不同授课内容、不同层次学生设计个性化教学方案,更力求以赛促学、以赛促教。2023年,她获得内蒙古医科大学教师岗位胜任力比赛一等奖。2024年,被评为内蒙古医科大学2024年实践教学基地“三全育人”先进工作者。

精益求精,做医疗技术的

攻坚标杆

在临床工作中,王艳婷老师始终追求卓越。2023年12月,她在自治区妇幼健康职业技能竞赛中,以近乎完美的表现包揽宫颈癌防治组总分第一和技能操作第一。2024年,她代表内蒙古自治区参加由中华全国总工会举办的全国妇幼职业技能大赛获全国妇幼健康职业技能竞赛宫颈癌防治组三等奖。面对疑难重症,她总是迎难而上。曾救治一例妊娠滋养细胞肿瘤伴严重化疗反应患者,其总结的《妊娠滋养细胞肿瘤发生严重化疗不良反应1例分析》被列为该病经典案例。

甘于奉献,做健康中国的

践行者

“医者仁心,不仅要治病,更要防病。”王艳婷老师在工作中遇到的宫颈癌患者很多,有些患者发现时已经处于疾病晚期。她深知科普工作的重要性。多年来她在工作之余一直致力于宫颈癌防治知识的宣传和教育。通过每次宣讲把防癌、抗癌的能量传递出去,进一步降低了宫颈癌的发病率和死亡率,挽救了很多家庭。

从医14载,王艳婷老师始终用精湛医术守护生命;在讲台上,她用创新理念培育英才;在实验室里,她用严谨态度探索真理。她以仁心仁术诠释医者大爱,以教书育人传承医学薪火,以开拓创新推动学科发展,用实际行动谱写着新时代医者教师的精彩华章。正如她所说:“看到患者康复的笑脸,看到学生成长的身影,这就是我最大的幸福。”

站在生命起点守护健康,立于教育前沿塑造未来——这就是一名妇产科学教师的教育感悟与职业荣耀。

深耕教学一线,锻造

精神医学“薪火摇篮”

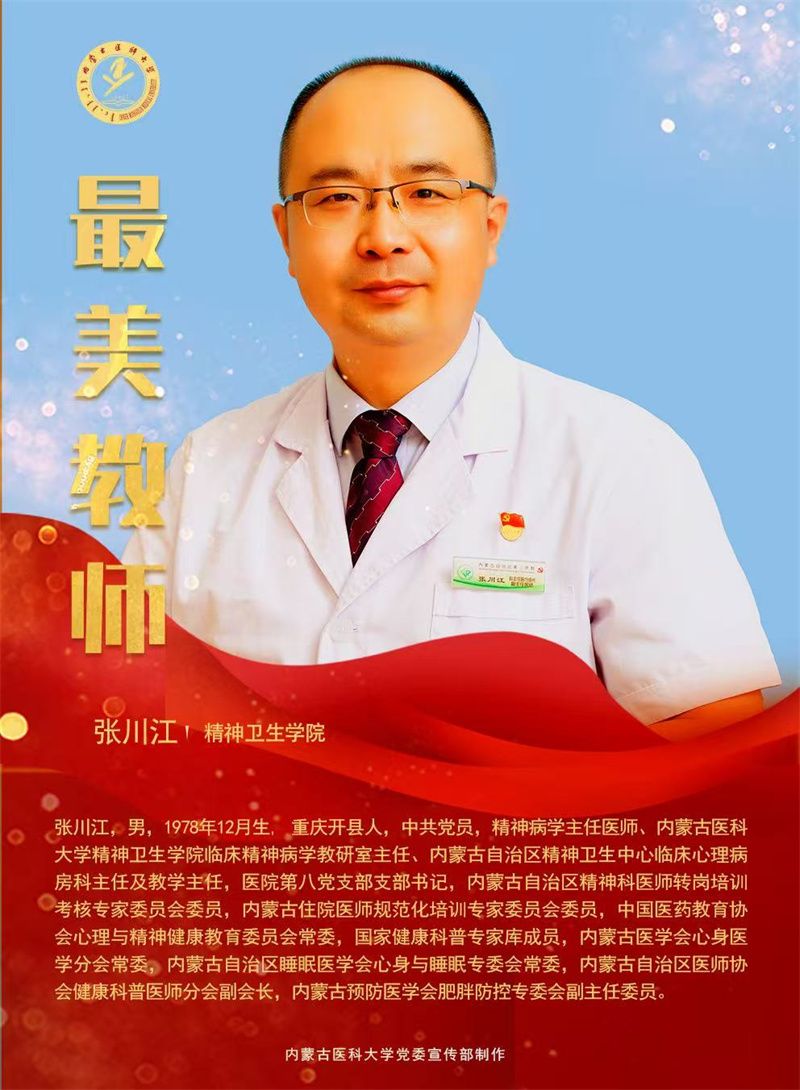

作为内蒙古自治区精神卫生中心临床科室主任同时兼任临床精神病学教研室主任及教学主任,张川江老师扎根临床教学18载,将“立德树人”融入医学教育血脉。创新教学体系:主导修订《精神病学及临床精神病学大纲》,主编及参编《精神科疾病诊疗思维与应用实践》《现代精神疾病诊疗与心理卫生》《精神疾病与心理卫生》等。躬身育人实践:年均承担各种理论授课20学时。临床工作中穿插临床带教、教学门诊、小讲堂、教学查房、病例讨论等,结合“病例回溯教学法”“问题导向学习”“情境模拟”等,带领学生从真实案例中拆解诊疗逻辑,提升诊治能力。他本人连续获评“院级优秀教师”“自治区优秀住培带教老师”。

科普惠泽万家,筑造

心理健康“防护长城”

张川江老师秉持“防大于治”理念,将科普作为第二战场,成为全国精神卫生科普先锋。多元传播拓广度:创作科普短视频200余部,单篇最高播放量超5万;撰写《躯体不适感或许是这类疾病在作祟》等系列文章,被多家平台转载;连续5年主办“焦虑抑郁健康大讲堂”,惠及群众超10万人次。精准施策显温度:针对牧民群体语言壁垒,组建蒙汉双语科普团队。危机干预担重任:2020年担任首批自治区新冠心理干预专家,搭建24小时心理热线,累计服务隔离人员280人次。

精研临床学术,引领

学科发展“破浪前行”

作为焦虑抑郁治疗中心主任,他推动医疗、教学、科研三维赋能。临床攻坚:创建开放式家庭病房模式,将患者复发率显著降低;创新“药物—心理—物理”三联疗法,使难治性抑郁症缓解率显著提升。科研方面,参与自治区级课题3项,发表SCI及核心期刊论文20余篇,获“科研先进个人”等荣誉。团队建设方面,培养4名专科骨干获“中级心理治疗师”资质,科室年均门诊量突破2万人次,蝉联 “优秀教学科室”“无差错科室”称号。

荣誉与使命:星光不负追梦人

张川江老师的讲台延伸至诊室、牧区、云端,以赤诚之心书写师者担当。

从医23载,他始终以“师者医者”双翼翱翔:在三尺讲台点燃希望,在病区诊室守护心灵,更在广袤北疆播撒健康火种。他以仁心诠释“大医精诚”,以匠心锻造“立德树人”,彰显新时代精神卫生工作者及医学老师的最美本色。

稿件来源:教师工作部(教师发展中心)编辑:刘莎 复审:赛音德力格尔、姜玉霞 终审:安志新

蒙公网安备15010302000545号

蒙公网安备15010302000545号